さて、午後2時。

今日も仕事を途中でさぼり、おでかけすることにした。

飛び乗った電車は高崎行きだった。

高崎で何をするかは決めていない。

とりあえず行けるところに行ってみよう。

碓氷峠日記

さて、午後2時。

今日も仕事を途中でさぼり、おでかけすることにした。

飛び乗った電車は高崎行きだった。

高崎で何をするかは決めていない。

とりあえず行けるところに行ってみよう。

上州の分かれ道

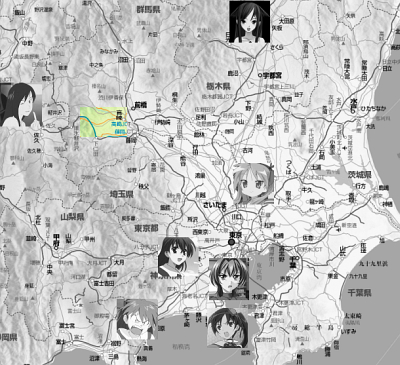

高崎からは、おおざっぱに言うと

(A)新潟方面へ向かう

(B)栃木方面へ向かう

(C)長野方面へ向かう

(D)八王子方面へ向かう

(E)帰る

(f)草津温泉方面へ行く

(g)下仁田方面へ行く

こういう選択肢がある。

明日も仕事だし、

(A)(f)は帰れなくなるので却下だ。

(B)は途中に秒速5㌢㍍的なスポットがある以外、よくわからん。

(g)もよくわからん。

(D)(E)はいずれ帰るのだがまだ早い。

というわけで (C)長野方面へ向かう を選択。

と言っても、「長野の方角」であって、長野に行くわけではない。

なぜなら、道は長野に通じていないからだ。

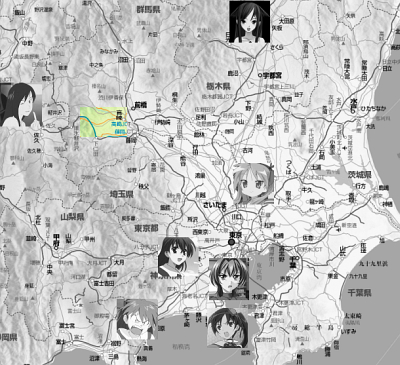

碓氷峠

上州と信州をつなぐ隘路

それが碓氷峠だ。

つなぐと言っても、実際にはつながっているとは言い難い。

上州側と信州側では、高低差が500メートル以上ある。

しかもこの辺りは、浅間山とか赤城山とか妙義山とか榛名山とか、

かつては本気火山がガンガンあったところで、

ゴツンとした溶岩の塊の岩山。

西日本のようなのんびり穏やかな丘山とはわけが違う。

ちょっと雰囲気だけ見てもらうとこんな感じだ

妙義山↓

西大星↓

峠と言うよりは壁だな

普通にトンネルか何かでちょっと通りますよ、

って言えるレベルの峠ではない。

この峠を境に、上州側は東日本、信州側は西日本になるとも言われる。

少なくとも大昔はそうだった。

信州には奈良時代から、都の貴族がやってきて別荘を構えていたが、

碓氷峠からこっち側はヤバイってことで来なかった。

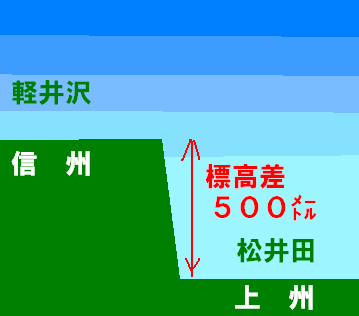

アプト

かつては線路がこの峠を必死に越えて長野まで続き、

特急や寝台列車がガンガンに走っていた。

どこでもそうだが、

戦前の日本では鉄道は物流を担う最重要施設であり、

四方を海に囲まれた日本は、海からの攻撃食らうとヤバイ。

なので鉄道は海沿いではなく山の中を走るべきだよね感に満ちており、

線路は山奥に敷かれることが多かった。

ここも例外ではない。

ただ、ものすごい急勾配なので、

普通の電車は登れないレベルだったので、

この峠専用の電車を開発した。

それがアプト式。

↑

のように、通常の日本のレールの間にギザギザがある。

峠の上り下りには、

このギザギザに歯車を噛み合わせて登ったり降ったりするわけだ。

鉄オタの聖地

それにしても、死ぬほどの急勾配。

66.7‰

(パーミル)

「パーミル」は勾配の単位で、もう覚えたと思うが、

わからない人は日本一平らな四万十川や日本一高い野辺山を参考にして欲しい。

昔の蒸気機関車は石炭を燃やして推進力を得ていたわけだが、

峠には弱い。

トンネルの中では酸素が少ないからガンガン石炭を燃やすわけにはいかない。

酸素が少なくて燃えないうえに、

煙の逃げ場が無くて死ねるからだ。

実際、トンネルの中で充満した煙を吸い込んで機関士が窒息して吐血とか余裕だったらしい。

そんなわけで、この碓氷峠は日本でもっとも最初期に電化された。

とはいえ、急勾配にはやはり専用車両が必要だった。

電車も、機関車もだ。

碓氷峠専用機関車EF63を2両くっつけて登る489系

碓氷峠専用機関車EF63×2両に押されて登る189系

電車の前に電気機関車を繋げて協力して峠を上り下りする。

こういうのは「協調運転」という。

機関車がエンジンを吹かせば電車もエンジンを吹かし、

機関車がブレーキをかければ電車もブレーキをかける、

というように協力してぴったり

シンクロして運転しなければいけない。

これをやるには専用の車両が必要で、

169系

189系

489系

というように、下一桁が「9」になっている。

長野オリンピックに合わせて開業した長野新幹線が通ると、

高崎から長野へ向かう在来線は廃止となり、

今は碓氷峠を越える線路はなくなってしまった。

廃止時の葬式鉄の群れ

しかし、

上州側の横川駅、

信州側の軽井沢駅、

の頭文字をとって「横軽」と呼ばれる碓氷峠は、

今も鉄オタの聖地なのである。

峠の釜飯

というわけでたどり着いた横川駅。

もう夕方だけどね。

横川駅の名物の釜飯を食おうと思う。

が、駅弁が有名なわけだが、

肝心の駅弁コーナーに行ってみると、売り切れもいいとこ。

かつての本線ではなく、廃止された支線の終着駅の平日の夕方じゃあ、

駅弁なんて日に何個も売れないんだろうな。

とおもってしょんぼりしていると

駅前に釜飯屋があった

明治18年から続く老舗だ。

入って釜飯を注文すると、

できあがるまで30分ほどかかるとか。

とりあえず、釜飯屋の向かいが横軽グッズ展示館になっているので

そこを眺めて時間をつぶす。

そして30分後

デター(゚∀゚)ーーーーー

♨ 風呂あがって帰った! 上州その2 この吾妻に約束を―

帰り道、磯部温泉というのがあるらしいので、

磯部駅で降りてみた

ぶらぶら歩き、下着とタオルを購入。

磯辺せんべいというのが名物らしい。

しばらくうろつくと

無料の足湯があった。

靴も靴下も脱いでぼけーっと足を突っ込むと

ぬるりとした湯が仕事に疲れた足には極楽だ

なんと、ここは、温泉マーク♨の発祥の地だそうだ

江戸時代だかなんだか知らんけど、

大昔の地図に♨マークが書いてあるのが初出だと。

公営の日帰り温泉があったので入浴した。

以上!

(川原湯、吾妻、嬬恋、下仁田編)